ひと昔前、ニューラル機械翻訳では時系列的な入力を扱えるRNN (Recurrent Neural Network)ベースのsequence-to-sequenceが用いられていました。この時もAttentionというメカニズムは使われていましたが、2017年にGoogleから発表された論文 “Attention is All you need”では、AttentionだけでかつてのRNNの性能を大きく上回る機械翻訳精度を達成し、今では自然言語処理分野の技術は、ほぼAttentionベースの技術(Transformer, BERT, GPT等)が主流となっております。

このGoogleから発表されたAttentionベースのニューラル機械翻訳技術がTransformerです。BERTやGPTも、このTransformerの仕組みと共通しているので、このTransformerの理解が自然言語処理の分野では最重要だと思います。

RNNのAttention

では、まず Transformerで重要となる Attentionについて説明します。このAttentionは、従来のRNNベースの機械翻訳でも使われているため、まずRNNベースで、Attentionとは何なのかを説明します。

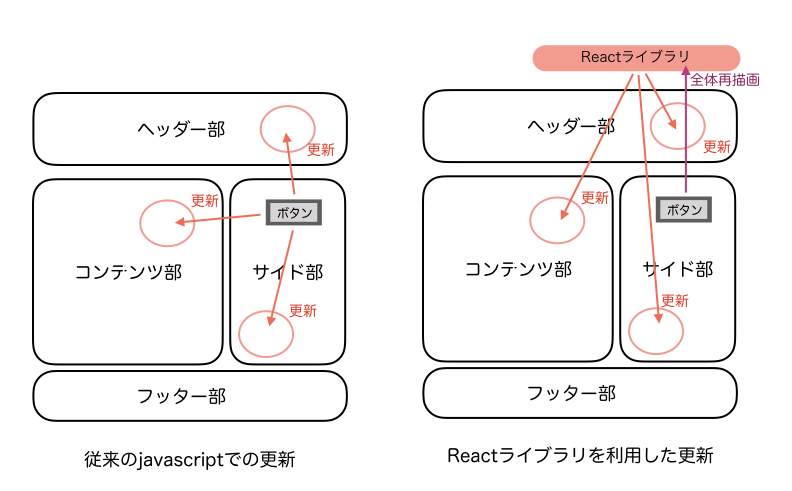

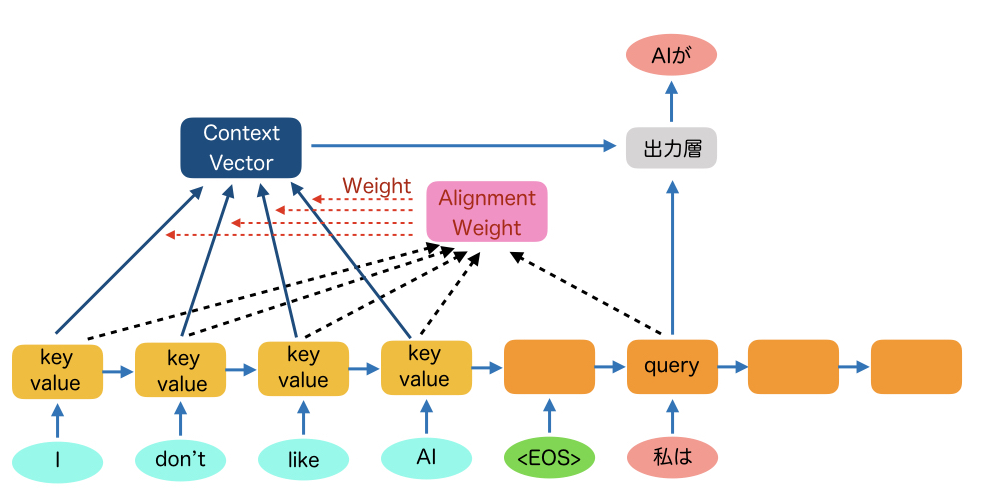

RNNの内部状態だけだと、最初の方で入力した単語の情報ほど情報が薄くなっていってしまいます。Attentionとは、デコーダで出力する単語が、エンコーダの入力単語のどの単語を注目すれば良いかを示す指標になります。これは、デコーダ側で所定の位置の単語の内部状態において、エンコーダ側の各入力における内部状態との相関(類似度)を計算し、各入力単語の内部状態に重みをつけて合算し、Context Vectorをいうものを作ります。このContext Vectorをデコーダの出力層に入力し、出力単語の尤度計算に影響させることで、Attentionを考慮したsequence-to-sequenceが可能になります。

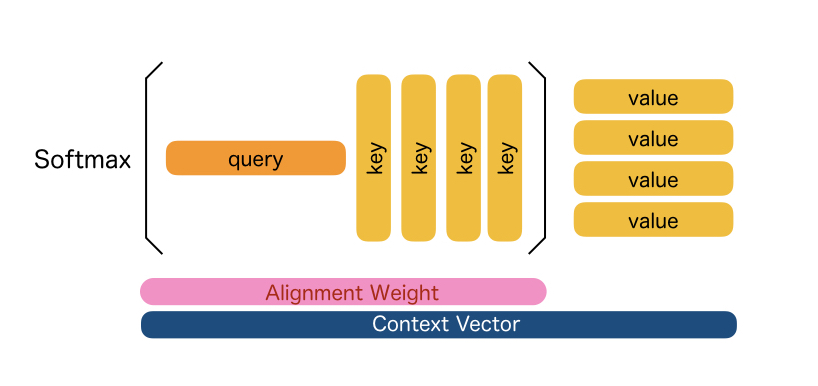

このAttentionメカニズムは、query, key, valueに分けて説明されることが多いです。上のRNNの場合、queryはTarget側のベクトルになります。keyとvalueはSource側のベクトルになります。

まず、queryと各keyの内積をとってSoftmaxで正規化したものがAlignment Weightというベクトルになります。これはTarget側の所定の位置の単語が、どの入力単語と相関が高いかを示し指標です。

次に、そのAlignment Weightと各valueを掛けたものが、Context Vectorとなり、デコーダの出力層に影響を与えます。相関が高い単語ほど大きく影響を与えることができるようになります。

TransformerのAttention

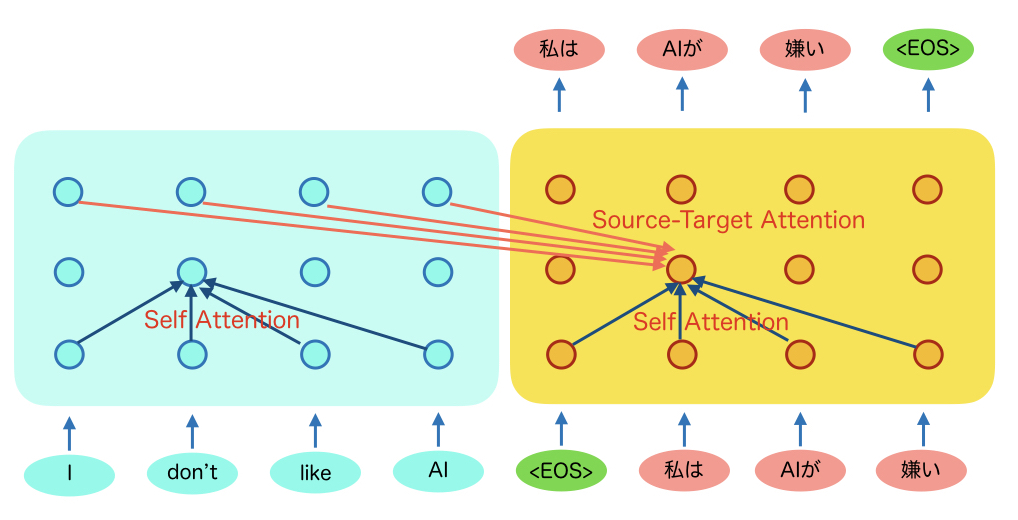

では、Transformerの説明に入ります。TransformerはRNNのように前の入力の内部状態を引き継いでいく構造では無いです。すべてAttentionでの計算になります。エンコーダ側もしくはデコーダ側だけでAttentionを計算するものを Self Attentionといいます。また、RNNの時と同じように、デコーダの所定の位置の計算にエンコーダのAttentionを計算するものを Source Target Attentionといいます。

Self Attentionは、上の図だと、ある層において、各ポジションごとに他の入力とのAttention Weightを計算し、上の層の内部状態を計算するようになっています。

Source-Target Attentionは、基本的にエンコーダの最後の層(一番上)の内部状態を使います。こちらはRNNと同じようにAttentionを計算し、デコーダの次の層(上の層)を計算していきます。デコーダの最終層(一番上)から、出力単語を推定します。

RNNを使わないと、もはや語順とか関係ないんじゃないかと思うかもしれませんが、入力の部分にポジションエンコーディングという機構があり、この単語は全体の何番目に入力された単語かを示すベクトルが付与されています。

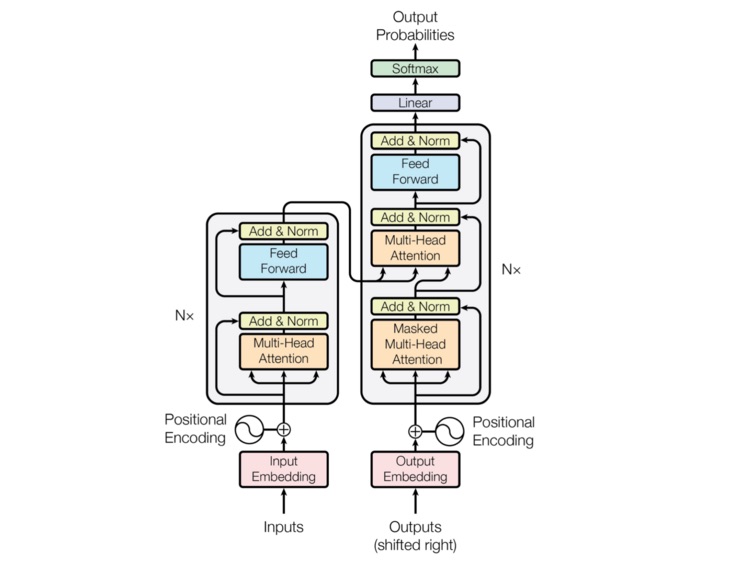

Transformerの全体の構成を論文から引用します。

左側がエンコーダで右側がデコーダになってます。それぞれN層積んで構成されます。この中で新たにでてくるのが、Masked Attentionと、Multi-Head Attentionかと思います。

Masked Attentionとは、デコーダでは未来の単語がわからない状態で推定しなければいけないため、未来の単語へのAttentionは使わないという意味でMaskします。

Multi-Head Attentionですが、TransformerはAttentionしか使わないので、Attentionを全体で行うと入力文章の意味をあまり理解せずに、単にエンコーダの単語からカンニングするような翻訳がでてしまう可能性があるため、エンコーダの単語群をいくつかのグループにわけて、いろんな視点からAttentionを計算することにより、単なるカンニングよりも深い翻訳ができるようにしているイメージです。

ここまでがTransformerの概要ですが、最近、大規模言語モデルとして注目されているBERTやGPTも、このTransformerがわかると理解できます。(というかTransformerの一種という位置付けです)BERTは、Transformerのエンコーダ部分で構成されており、文書分類、ラベリング等、さまざまな言語処理が可能です。GPTは、Transformerのデコーダ部分だけで構成されており、デコーダの先頭に文章を入れることで、その続きを生成してくれます。この後は、ChatGPTで注目され始めたGPTについても説明します。

GPT (Generative Pre-trained Transformer)

GPTとは、OpenAIなどが研究開発している Generative Pre-trained Transformerという大規模な生成AIの言語モデルで、タスクに特化した学習が必要なく自然な文章を生成できることが特徴です。

オリジナルのGPTモデルは、2018年にリリースされて、1億1700万のパラメータを持つ巨大なモデルでした。その後、GPT-2、GPT-3とスケールアップし、GPT-2では10倍の15億のパラメータ、GPT-3ではさらにその100倍の1750億のパラメータの超巨大な言語モデルとなっています。GPT-3.5で、ChatGPTがリリースされてテレビのニュースなどでもよく取り上げられるようになりました。

GPT-3の論文はこちらです。 Language Models are Few-Shot Learners

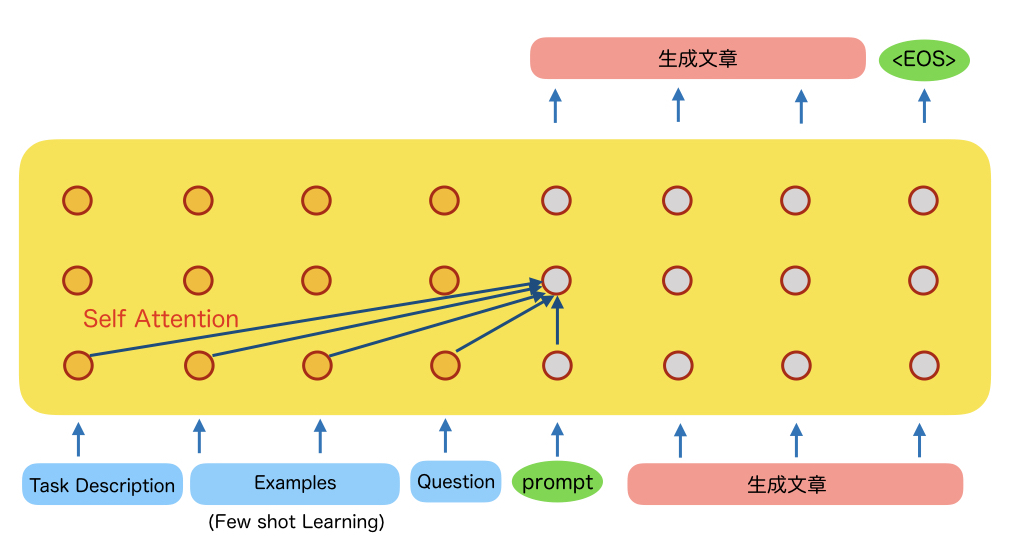

GPTですが、基本的にはTransformerのDecoderだけを使います。このDecoderのプレフィックスとして、タスクやFew shot Learningのサンプルを入れ、最後に本題となる質問を入れると、その後を生成してくれるイメージです。下にイメージ図を書きます。

これはTransformerのDecoderだけの構成なのですが、Few shot Learningでは、いくつかのサンプルを学習させる際にモデルの再学習やファインチューニングをするわけではなく、デコーダのプレフィックスとしてタスクやサンプルを入れます。そして本題の質問を入れると、これまでの入力の流れから推測し自然に続く文章を生成する過程で、質問の回答を生成してくれるというようなイメージです。

動画や論文などで紹介されている例を示します。

Translate English to French: (Task Description)

sea otter => loutre de mar (Example 1)

peppermint => menthe poivree (Example 2)

plush giraffe => giraffe peluche (Example 3)

cheese => (Question)この例では、Task Descriptionとして、”Translate English to French:” としています。英語をフランス語に訳すというタスクを頼むという宣言です。

そしてその後に、サンプルとして3つほど、英語からフランス語に訳した例を入力します。

最後に cheeseは?という質問を入力しています。プロンプトの ”=>”で終わると、これまでの経験から cheeseのフランス語を答えればいいのだなとわかってくれます。そして、fromage(フランス語のチーズ)という単語を生成してくれます。文章の場合は、この後も1単語ずつTransformerのデコーダと同じように生成していきます。

さて、GPT-3を使ってみた感想ですが、文章だけみると本当に人間が書いたような文章だと思うぐらい自然な文章を生成してくれます。内容に関してはまだ弱い部分もあるようですが、自然な文章を生成する能力においてはかなり人間レベルに近いのではないかと思いました。

さらにChatGPTになると、Instruct-GPTという人手の採点による強化学習も組み込まれており、人が生成するにふさわしい文章がでてくるようになっております。言語能力としての汎用性能も上がり、Few Shot Learningしなくても、プロンプトに好きな指令を自然な文章で書けば、それに対応した文章を生成してくれます。内容も人間を超えてると思えるものがでてきたりします。誰でも使える魔法のようなチャットボットが誕生したわけです。

さらには、GPT-4もでてきました。より難しい依頼にも対応できるようになっていたり、言語としての美しさに磨きがかかっております。

今後、人間に求められるのは、創造性やオリジナリティの部分なのかなと思いました。